ジョゼフ・アルバース 著『配色の設計』のすすめ

ジョゼフ・アルバース 著『配色の設計』 (Interaction of Color 1963)は、すでに色彩理論の古典的位置づけにあるが、実践を重んじるその内容は、バウハウスの教えを今に伝え、古びるところがない。

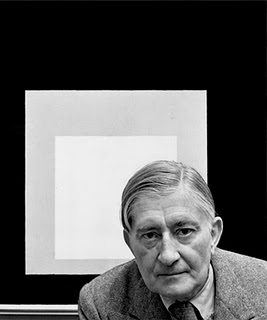

ジョゼフ・アルバース Josef Albers(ドイツ語読みではヨゼフ・アルベルス)は1888年にドイツに生まれ、1920年に32歳でワイマールのバウハウスに入学、同校の主導者の一人だったヨハン・イッテンの許で学び、イッテンの後を受けて1923年に同校の教員となる。

(*Josef Albers, source : https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Albers)

デッサウに移ったバウハウスがナチスによって1933年に閉鎖に追い込まれると、アメリカに渡り、ブラック・マウンテン・カレッジで教鞭をとる。

ブラック・マウンテン・カレッジは、ノースカロライナに作られたアートスクールで、バックミンスター・フラーのジオデシック・ドームが考案され、マース・カニングハムの舞踏団が結成されたことで有名な伝説的な存在だ。ジョゼフ・アルバースの許からは、ロバート・ラウシェンバーグやサイ・トゥオンブリーなどアメリカ現代アートの大御所が輩出している。

その後アルバースは1950年にイェール大学に移り、デザイン学科のチェアマンとして58年に退職するまで教鞭を取り続けた。本書『配色の設計』は、その当時の授業の成果に基づいている。

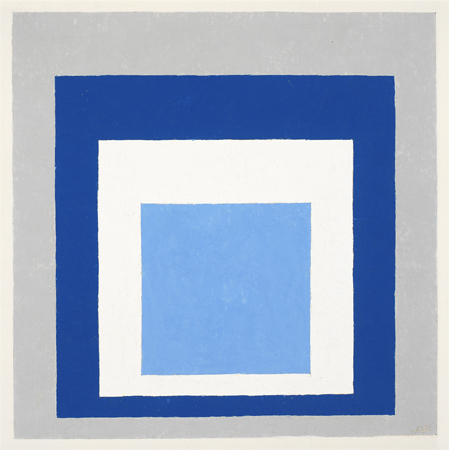

ジョゼフ・アルバース は美術教育者と同時にアーティストとしても様々な作品を発表している。シリーズ「正方形賛歌」 Homage of Squareや本書が出版された同じ年に竣工したパンナムビル(現メットライフビル)のロビーに設けられた壁画「マンハンタン」 Manhattanが有名だ。

(*Josef Albers Homage to the Square, 1951 source: http://www.albersfoundation.org/art/josef-albers/paintings/homages-to-the-square/#slide13)

パンナムビルはバウハウスの創始者で当時ハーバード大学院のデザイン学科で教鞭を取っていたワルター・グロピウスの設計であり、旧パンナムビルのロビーは、バウハウスにルーツを持つ巨人二人がコラボレーションした空間として夙に名高い(壁画は2000年以降、撤去されており、その復活が望まれている)。

(*Josef Albers Manhattan, 1963 source: http://www.albersfoundation.org/art/josef-albers/architecture/#slide7)

『配色の設計』の類書にない最もユニークなところは、色彩を語るのに理論やマニュアルから説き起こしたり、科学的解析を根拠にするのではなく、実際に色を使ってやってみようという実験と実践の書であるというところだ。この実際にやってみよう、というスタンスは実にバウハウス的だといえる。

バウハウスで実際にアルバースの下で学んだ山脇道子は「アルベルスにしてもカンディンスキーにしても、そしてシュミットにしても、「こうしろ、ああしろ」と手取り足取り教えるのではなく、学生に自分の頭で判断させる点では共通していました。(中略)学生自身がいかに体得するかがすべてでした。デザインの基本を習うということはこういうことなんだと、強く感じました」と証言している。(『バウハウスと茶の湯』 山脇道子 1995)

そして色彩に関するその実践の中身が実にスリリングなのだ。

例えば

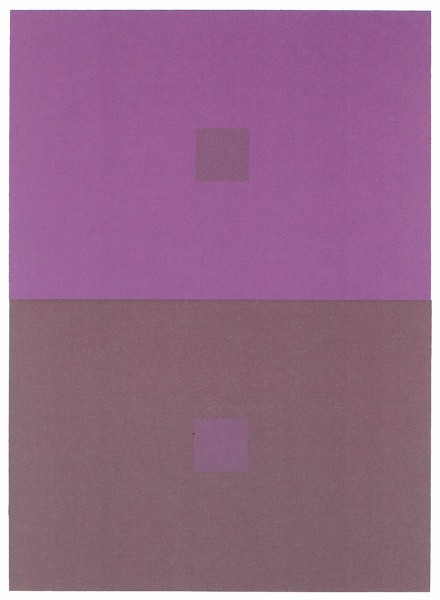

3色を2色に見せる。中の小さな正方形は反対側の地色の茶色と紫色に見えるが、実は別の第3の色。

(* ジョゼフ・アルバース 『配色の設計』より)

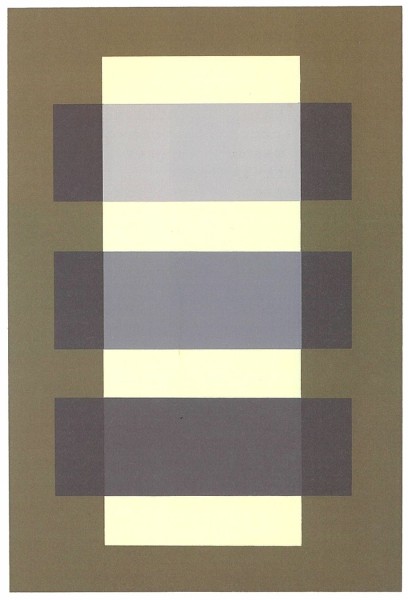

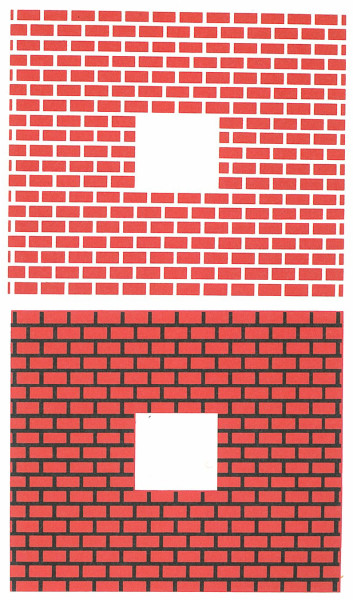

同じ平面の色でも色相の違いによって立体的に見えてくる。下段は黒が上にあり、上段はクリームが上にあるようにみえる(透明性と空間錯覚)。

(* ジョゼフ・アルバース 『配色の設計』より)

隣り合った色が混ざり合っているように見える(光学的混色あるいはベツォルト現象)。上下の赤は同じ色だが、上の赤は下の赤より明るく見える。

(* ジョゼフ・アルバース 『配色の設計』より)

色を絵画や音楽や演劇との関連で語るところも、類書にない面白さだ。

セザンヌの絵画の立体感は色の相互作用の認識から導かれたものであり、また多くの印象派の画家たちの表現は光学的混色を狙った結果だ、とアルバースは解説してくれる。

音は波長で正確に測れる。したがって音楽は音符という図式的な方法で記述することが可能である。一方、色彩に関しては、投射された色は波長で測れるが、反射色、つまり我々がもっとも馴染んでいる絵の具や顔料の色を正確に測るのは難しい。反射色を電子分光器で測ったとしても、すべての色彩を含んでいるのだそうだ。さらに色彩は、形や大きさ、反復や配置によって変わってくるという特性もあり、こうしたことが、色彩がダイアグラム的な記述を本質的に受け付けない理由なのだという。

逆に、色は演技者のように、自分自身を捨て去り、互いに影響を与え合い、互いを変える。「私たちの知覚上で、色は絶えず相互作用を繰り返しているのだ」とも言っている。

アルバースはこう断言する。

「(調和)配色図に従った、インテリア、外装、家具、テキスタイルの装飾、そしてDIYのための「商業化された色の提案」に注意しなければならない。結論はこうだ。補色、隣接補色、トライアド、テトラードといったようなおおざっぱなやり方は、しばらく忘れてもいい。それらは使いものにならない。」

「いい絵やいいカラーリングは、おいしい料理にたとえることができる。いかにレシピに従ってつくっても、調理中に繰返し味見することが必要である。そして最高の味見は、依然として「肥えた舌」次第なのだ」

芸術を生活に併置し、具体を通じ、見ること、「目を開くこと(to open eyes)」に徹底的にこだわったジョゼフ・アルバースならではの言葉だ。

デザインの実践者はもちろん、デザインやアートの鑑賞者にとっても有益な一冊である。

*参考文献等:

ジョゼフ・アルバース 『配色の設計』,ピー・エヌ・エヌ新社,2016

ジョゼフ・アルバース の色彩理論がインタラクティブに学べるipadアプリが発売されている。詳しくはこちらから https://mag.torumade.nu/?p=12772)

Text by 大村哲弥