悩めるひとりの働く女性。

自分のキャリアのためにはどのタイミングで子どもを産むのがいいかと、上司に相談したところ「出産に『いいタイミング』なんかあるわけないじゃない」と言われて、とても気が楽になったと言う。

こんなエピソードを若林恵が紹介している(『NEXT GENERATION GOVERNMENT次世代ガバメント 小さくて大きい政府のつくり方』(黒鳥社 2019年)。

ひとは知らず知らずに制度やシステムや組織に支配されている。支配という言葉がきつければ大きな影響を受けていると言い換えてもよい。今の社会を象徴するエピソードだ。

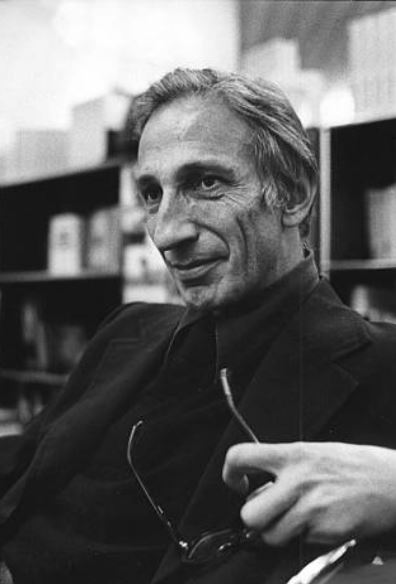

こうした事態を イヴァン・ イリイチ は、道具によるひとの奴隷化と呼んだ。 イヴァン・ イリイチ は、文字通りの道具に加え、制度、システム、組織、科学技術、商品など、ひとと世界を媒介するものを道具と呼んだ(『コンヴィヴィアリティのための道具』 ちくま学芸文庫 2015年)。

企業、行政、医療、教育、市場、輸送、通信、法など、わたしたちを取り巻くすべてが、イリイチのいう道具だ。

本来は道具はひとのために作られる。当たり前だ。ところが産業主義的生産様式が席捲する社会では、ひとのために作られた道具が、いつの間にか独り歩きし、ひとを支配し奴隷化する、 イリイチ はそう言った。

イリイチ は道具を否定したわけではない。逆に「道具は社会関係にとって本質的である」と言っている。

「移動したり住みついたりするには、個人は道具を必要とする。病気にかかれば治療が必要だし、おたがいに意志や気持ちを通じ合わす手段も必要だ。人々はこういったもののすべてを、他人の手を借りずに作り出せるわけではない」とすると同時に、「人々は生まれながらにして、治療したり、移動したり、学んだり、自分の家を建てたり、死者を葬ったりする能力をもっている」とも言っている。

「産業的でない活動を競争から締め出すとき、私はそれを根元的独占と呼ぶ」として、産業的道具がそれ以外の選択肢を排除した状態を「根元的独占」と呼んだ。

その仕組みはこうだ。

拡大の慣性が働く産業主義のもとでは、いったん作られた制度や組織や技術は、拡大の一途をたどる。それがある規模や限界(分水嶺)を超えると、知識や情報が専門家に独占されるようになり、その結果、ますます拡大が加速し、それ以外の選択枝が駆逐され、それら(道具)を自主的に選択していたはずが、いつのまにかそれら(道具)がないとならないようになり、道具への依存が始まり、ひとは単なる道具の消費者に陥り、道具に支配される構図が出来上がる。

医者という専門家と病院いう専門組織に独占される医療、教師と学校が支配する教育、車と高速道路に依存した交通システム、公私の官僚的制度のなかで営まれる日々の仕事と暮らし。

選択の自由がなく、人間の自主性が奪われ、想像性が失われた世界、ひとが単なる道具の消費者の地位に降格された社会を イリイチ は、「専門家帝国主義」、「社会の『校舎化・病棟化・獄舎化』」と呼んでいる。

イリイチは、人間の自立と自由が阻害されたこうした状況を、動詞が名詞に変わった社会と言っている。働くことは仕事をすることに変わり、学ぶことは教育を受けることに変わり、家を建てることは住宅(ハウジング)を買うことに変わる。

動詞が名詞化した社会とは、生きることがすなわち商品を所有することと同義になってしまった、すべてが商品化した今の社会の本質を言い表している。

(*photo by Adrift Animal-Ivan Illich/CC BY–SA 4.0)

冒頭の事例は深刻だ。

いつの間にか会社や仕事によって、子供を産むという人間の営みが制限・管理されている社会、ひとの誕生が商品と化している社会だ。もっと言えば、現代では、恋愛や結婚ですら、商品として市場での最適解が求められ、ゆくゆくは、病気や死すらも会社によって適切にマネージメントされた、人生のあらゆる局面が商品化された世の中になるのかもしれない。

上司から「今は忙しいから死んでもらっては困る」と言われる社会の到来だ。

こうした社会を転倒させるためには、道具の制限、道具の規模の制限が必要だと、イリイチは説く。

道具を人間の暮らしの制限の下に置くこと。人間のための道具という、道具本来のあり方をイリイチはコンヴィヴィアリティ(自立共生)のための道具と命名した。

Convivialとは、辞書にはcheerful and friendly in atomosphere or characterとある(『オックスフォード現代英英辞典』)。

「現代の科学技術が管理する人々にではなく、政治的に相互に結びついた個人に仕えるような社会、それを私は”自立共生的(コンヴィヴィアル)”と呼びたい」と定義している。

医療や教育や労働などを対象にしたこれまでの論考を集大成するようなかたちで本書が出版されたのが1973年。

折しもローマクラブが「成長の限界」を唱え(1972年)、日本はオイルショックにより、戦後初め経済成長がマイナスに転じた年(1973年)。経済成長の果ての、人口爆発、環境破壊、資源枯渇、そして成長拡大の限界がいわれ始めた時代だ。

三田宗介は1970年前後は世界の人口増加の変化率(変曲点)がマイナスに転じた、近代の転換点にあたり、過去300年に渡る世界の大成長時代の終焉を指摘した。

自立共生的(コンヴィヴィアル)な道具の例として、イリイチはアルファベットと印刷機と図書館を挙げているが、同時代に誕生したコンヴイヴィアルな道具のイメージに最も近いのは、パソコンやインターネットから始まったデジタル革命だろう。

「ホール・アース・カタログ」の発行人スチュアート・ブランドは、「すべてはヒッピーのおかげ」というエッセイで「カウンターカルチャーが中央の権威に対して持つ軽蔑が、リーダーのいないインターネットばかりか、すべてのパーソナル・コンピューター革命の哲学的基礎となった」と、デジタル革命初期のまさに自立共生的(コンヴィヴィアル)な様子を語った(”We Owe It All to The Hippies,” Times, special issue, spring 1995)。

では、その後すっかりデジタル・テクノロジーが普及した今の社会は、コンヴィヴィアルな社会といえるのだろうか。

「あなたはFacebookの顧客ではない。製品なのだ」

GAFAに代表される、デジタル武装した巨大企業が市場や社会を専横する今の状況を、テックシンカーのダグラス・ラシュコフはこう喝破した(”You are Facebook’s product, not customer” ,Wired, 2012/12/27)。

ラシュコフは、今の社会は「デジタル技術で増幅された昔ながらのグローバル産業主義のひとつのバーションにすぎない a digitally amplified version of the same old global industrialism」として、そうした経済を「デジタル産業主義 Degital Indstrialism」と定義した

(”The Silver Lining Of Anti-Globalism Might Be The Creation Of A True Digital Economy”, Fast Company, 2017/0/19)。

反権威、ガレージ起業、リーダー不要から始まったデジタル革命とそれに続くさまざまなデジタル・テクノロジーは、その後、いつの間にか、当初の哲学と文化から遠く離れ、それまでの産業主義的生産様式を増幅しただけだった、そしてコンヴィヴィアルどころか、すっかりデジタルという道具ののしもべと化したわれわれがいるだけだ、と。

そして、ラシュコフは、これからの目指すべきデジタル社会のあり方として「デジタル分散主義 Digital Distributism」を提案する。

「指数関数的成長 exponential growth」から「持続的繁栄 sustainable prosperity」へ、「独占のためのプラットフォーム platform monopoly」から「共働のためのプラットホーム platform cooperative」へ。

P2Pやビットコインなど非中央、分散型のデジタル技術の可能性が語られる。

巨大企業が市場や人びとから価値を一方的に「抜き取るextract」経済ではなく、人びとの間で貨幣が回る経済に。そのキーワードは、これまでのグローバルglobalでなく、領域(boundary)や規模(scale)だとラシュコフは語る。

冒頭のエピソードを紹介した若林恵は前掲書で、現在、曲がり角にあるUberやWeWorkに触れ、「シェアライドサービスは、ローカルのプレイヤーによるローカル最適なものが最も円滑であろうし、コワーキングスペースも、それが1社によるグローバルプラットフォームである必然性は必ずしもない」として、ラシュコフの「デジタル分散主義」のポイントは、「スケールを戦略的に策定すること」だと指摘している。

領域(boundary)や規模(scale)とは、 イリイチ のいう、「根元的独占」に至らないために道具の規模を制限するということにほかならない。

Amazonとまちの書店や映画館が共存する世界、チェーンオペレーションの店舗と店主の顔が見える個人店が両立する世界、規模の競争の経済ではなく、ひとのための最適模規の経済を。

ヒッピー的ユートピアを夢見た第一幕。産業主義的生産様式をアンプリファイした第二幕。そして第三幕は?デジタル・テクノロジーという道具をめぐる攻防は続く。

以上

text by 大村哲弥